segunda-feira, 8 de março de 2021

«Na ressaca da I Guerra Mundial, em artigo de 1923, inspirado pelo filósofo germânico Leopold Ziegler, o espanhol Miguel de Unamuno fundou o termo matriotismo para designar um sentimento alternativo que respondesse à falência do sentimento patriótico. A matriz de derivação morfológica do novo vocábulo era a palavra matria, que Unamuno considerava um neologismo, tradução do germânico Mutterland, terra-mãe associada à Europa, por oposição a Vaterland, pátria ou terra-pai que delimita o território da nossa origem biológica e social. Porém, a conceptualização de Unamuno repousava num vitalismo racionalista que, segundo uma estranha oposição do misógino Schopenhauer, e em contramão com os futuristas do protofascismo, atribuía ao Pai o poder da vontade, e à Mãe, a faculdade da inteligência. Em suma, a inteligência representava «a raiz do matriotismo)), e a Mátria, «o lar colectivo da inteligência)): «A raça é, como a inteligência, mãe. O amor da mãe é o mais racional dos amores e o mais inteligente»; «Só a inteligência pode salvar-nos» *

Luís Adriano Carlos, A Mátria e o Mal, in Natália Correira, 10 Anos Depois

*Miguel de Unamuno, «'Matriotismo'», in Obras Compktas La Raza y ia Lengua, IV, Madrid, Escelier, 1968, pp. 1393-1394

domingo, 7 de março de 2021

"Os grandes criadores acabam por desistir de viver. A inveja, a maldade, o cinismo, a hipocrisia que os cerca amargura-os a tal ponto que Ihes apressa a morte, lhes faz apetecer a morte. O José Régio foi um dos que sucumbiram, tal a campanha de ofensas que lhe moveram. Ele será o primeiro homenageado!"

Natália Correia

sábado, 6 de março de 2021

25 de Abril

sexta-feira, 5 de março de 2021

''O filósofo esloveno diz não defender o velho comunismo, e sim um novo comunitarismo globalista. Os novos desafios, afirma, são a ecologia, a renovação do Estado do bem-estar e a prevenção da “guerra digital cognitiva”

quinta-feira, 4 de março de 2021

vendilhão

quarta-feira, 3 de março de 2021

Amália Rodrigues " Ilhas Encantadas " 1965

As Ilhas Encantadas (1965)

Les Iles Enchantées

Produção Rodagem: Abr/Jun 1964

M/14

89 min

Realização: · Carlos Vilardebó

Argumento: · Carlos Vilardebó · José Cardoso Pires · Raymond Bellour

O mar, uma espécie de libertação | «Tenho a mania das flores, das árvores e do mar. Gosto de passear nas árvores. Não sou nada bicho da cidade, o barulho faz-me mal, psicologicamente; começo a perguntar-me onde é que tudo vai ter e sofro. Tenho tendência é para o mar. A primeira vez que fui para o mar já não era muito pequena. Nunca fui para o mar para fazer bem à saúde. Fui daquelas que foi forte… Tive as minhas cicatrizes nos pulmões, os gânglios, asma nervosa… mas curei tudo sem dar por isso. Quando ia para o mar, tinha de passar a noite de véspera a fritar peixe para o farnel. Ia-se carregado, vinha-se carregado, era uma estafa. E o mar era para mim como para as outras crianças, para brincar, fazer covas na areia. Hoje é uma espécie de libertação, um horizonte grande que se tem à frente.

Como aprendeu a gostar do mar?

Foi talvez uma necessidade… Com as flores é diferente, sempre gostei. Agora encho a casa de flores, de todas as qualidades, vou à praça e apetece-me comprar as flores todas. As minhas irmãs até me chamam o “tilim das flores”. Quando me dão uma prenda, um cinzeiro ou uns chinelos de quarto, dizem sempre, “Toma lá isto para pores flores”. Mas a tentação do mar só veio mais tarde, penso que por necessidade. E costumo dizer: “Deus deu-me um lugar bom para morrer”.»

R&T [Rádio & Televisão] espectáculos, «Amália: “Globetrotter do fado”», 2 de Setembro de 1972, entrevista por Regina Louro, fotografias por Corrêa dos Santos.

Fonte da Publicação: ver aqui.

Do disco Cantigas Numa Língua Antiga, Abril de 1977.

O original de Bernardim Ribeiro, «Egloga Qvarta chamada Jano», in História de Menina e Moça, reprodução facsimilada da edição de Ferrara, 1554, estudo introdutório por José Vitorino de Pina Martins, Lisboa,Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. cix v.º [109 verso] – cx v.º [110 verso]:

Portugal – EMI-Columbia – 8E 072-40477 – Cantigas Numa Língua Antiga, Abril de 1977, capa de Manuel Fortes, fotografias de Augusto Cabrita

Mudei terra mudei vida

mudei paixam em paixam

vi a alma de mim partida

nunca de meu coraçam

vi minha door despedida:

Antre tamanhas mudanças

de hum cabo minha sospeita

e de outro desconfianças

leixanme em grande estreita

e leuanme as esperanças

Nesta triste companhia

ando eu que tam triste ando

jaa nam sam quem ser soía

os dias viuo chorando

as noutes mal as dormia:

Temo descanço tornado

mal que por meu mal ho vi

e eu mal auenturado

mourome andando assi

antre cuidado e cuidado

Por me nada nam ficar

que nam me fosse tentado

prouei darme a trabalhar

mas nunca me achei cançado

para poder descançar:

Quando mais cançado estaua

alli meu mal entam

a meu mal se apresentaua

e o corpo e o coraçam

ambos cançados leuaua

Nam sabendo onde me hiria

que ma mim laa nam leuasse

roguei a Deus nam soo hum dia

que da vida me tirasse

pois me dala nam queria:

Mas com cuidados maiores

cree que Deus se nam cura

ca dos pobres pastores

como que elles por ventura

O quam bem auenturado

fora jaa se me matara

minha door ou meu cuidado

eu morrera e acabara

e meu mal fora acabado:

Nam vira tal perdiçam

de mim e de tanta cousa

perdido tudo em vam

porque hua paixam nam repousa

em outra maior paixam

Adaptação de Alain Oulman para fado:

Mudei terra mudei vida

Mudei paixão em paixão

Vi a alma de mim partida

Nunca de meu coração

Vi minha dor despedida

E eu malavanturado

Morro-me andando assim

Entre cuidado e cuidado

Eu morrera e acabara

E meu mal fora acabado

Não vira tal perdição

De mim e de tanta coisa

Perdido tudo em vão

Porque a paixão não repousa

Em outra maior paixão

O quem bem aventurado

Fora já se me matara

Minha dor e meu cuidado

O Dia, Lisboa, 19 de Janeiro de 1976, p. 12. Entrevista conduzida por Lurdes Simões de Carvalho, com fotografias de Acácio Franco.

Por teu livre pensamento

Tão longe que o meu lamento

Não te consegue alcançar

E apenas ouves o vento

E apenas ouves o mar.

Levaram-te a meio da noite

A treva tudo cobria.

Foi de noite, numa noite

De todas a mais sombria

Foi de noite, foi de noite

E nunca mais se fez dia.

Ai, dessa noite o veneno

Persiste em me envenenar.

Oiço apenas o silêncio

Que ficou em teu lugar

Ao menos ouves o vento!

Ao menos ouves o mar!

Lisboa, 1985: «Gostava de ficar no coração das pessoas»

«Eu não vou pela ideia de cantar um fado como se o cantasse pela primeira vez, porque tenho muita facilidade em improvisar e só entendo o fado assim. De uma maneira geral, o fado tem muito pouco de melodia (a não ser em músicas como as do Valério, do Portela, do Janes ou outros). O fado clássico, que era aquele que havia antigamente – porque nenhum compositor escrevia para o fado, a não ser na revista – não tinha praticamente melodia. Eu, se cantasse sempre da mesma maneira, maçava-me imenso e começava a pensar que podia maçar os outros. Não sou capaz de fazer igual amanhã porque eu não sei como é que fiz ontem nem como é que vou fazer amanhã…»

«Camões escreveu essas coisas porque lá por dentro dele era bem português e o seu estado de alma era o nosso. A pena de nós próprios. Isso tudo é a mesma coisa. O Camões tratou as palavras “destino” e “fado” como nunca mais ninguém tratará, assim eu penso. Há nele a mesma noção de destino, de fatalidade, de pena de si próprio. Fiquei toda contente quando descobri que ele dava a isto o mesmo sentido que lhe dá o povo que eu tinha ao pé da porta. Para mim, ele é o maior fadista português: sabia falar de fado como ninguém.»

«Bem, eu nunca esperei nada, por isso vivo sempre surpreendida com aquilo que me acontece. Pelo contrário, estou sempre à espera do pior. Eu gostava muito de morrer sem ouvir um não do público. Morrer, mas não retirar-me. Gostava de ficar no coração das pessoas.»

Semanário, Lisboa, 27 de Abril de 1985, pp. 41-42, entrevista por João Gonçalves, fotografias por Alberico Alves

Fonte da Publicação: ver aqui.

''Amália e Dylan Thomas numa noite de Abril

Escrever, alcançar a supressão absoluta do esquecimento. Era com ela também assim, esta ambição desmedida de guardar cada instante do continuum de imagens em movimento, inseparáveis; do grão e da modulação da voz; da incidência da luz de cena na face angulosa que marcava ainda mais uma trágica afirmação das órbitas oculares e das pálpebras pintadas com um largo traço negro; dos traços de voo da sua mão esquerda, do braço e do drapeado do vestido a assinalar os lugares mais dramáticos ou eufóricos das canções; do perfil nocturno do seu vestido de cantar; da criação única que era a sua arrepiante presença em palco. Sim, existia qualquer coisa; existia a respiração de um qualquer realidade diferente que descoincidia com a realidade propriamente dita. Essa existência começava cedo, com as Variações executadas pelo quarteto de guitarras. Os recitais de Amália Rodrigues eram um acto de criação irrepetível, portanto único. O ar vibrava de emoções, golpes diversos de uma espécie de estática eléctrica que retirava toda a explicação ao que acontecia, a cada um e a todos. O que sucedia era uma espécie de queda desejada, de queda amada, no precipício sem se saber quando. Algo semelhante à ideia inata de nos sabermos mortais, de sabermos que tudo acabará; algo semelhante ao cometimento de um fim sabendo-se que outra coisa não nos espera senão o fim; um involuntário chegar ao chão do fundo, de «sem ninguém para me entender» na «meia-noite a meio da vida». Acontecia uma vertigem emotiva que desafiava os limites da sensibilidade numa perturbação que não se conseguia (nem desejava) explicar. Uma genialidade vocal, musical, presencial insuperável. Mas não era possível essa supressão absoluta do esquecimento; na fronteira do paradoxo, era de facto difícil tudo fixar, tudo traduzir em memória: o arrebatamento motivado por essa qualquer coisa que existia nas apresentações ao vivo de Amália, era uma vivência radical que exacerbava os sentidos a uma elevação condenada logo pelo esquecimento, dado que a forma vulgar da memória não resistia a tal distensão. De alguma maneira, e deste modo isso vivi, os recitais de Amália transcendiam as qualidades da memória e por isso uma força quase irracional atravessava a intensidade dos aplausos. (Tudo existe, tudo passa, tudo acaba.) Essas memórias de Amália em cena são um chão profundo ao qual raramente se desce por completo; e assim a verdade, que é uma escada que se desce, ao invés do que vulgarmente se pensa. Os registos fonográficos permitem uma aproximação a um momento fragmentado de extremos – de uma volta da voz, de uma imagem que se conseguiu parar, de uma melancolia que feriu – impossíveis de traduzir e guardados como um tesouro secreto, íntimo.

Aconteceu ter sido raro procurar; encontrei mais, e quando ousei ensaiar essa demanda condenada à intenção, creio terem sido poucas as vezes em que me achei bem sucedido. Se o risco conhecesse a intenção prévia existiríamos menos. A vida é a corrente e a rotação das marés. Amor, livros, música, arte, lugares, pessoas. Amargos tributos se pagam, as mais das vezes nem pelas qualidades da travessia mas pelo fraco engenho do entendimento que só o tempo apura. Mas regressamos ao sol ainda que a vereda se faça na direcção da obscuridade.

Amália ia cantar em Lisboa numa noite de Abril desse ano de 1992, na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, em recital repartido com um cantor, numa ocasião de solidariedade que agora não recordo. E eu regressava: naquela sala a ouvi pela primeira vez ao vivo, nove anos antes, na noite de 26 de Maio de 1983 (a célebre apresentação com António Variações na primeira parte) e depois em 20 de Dezembro de 1985 na Gala dos Finalistas de Direito (com Luís Góis, António Bernardino, fado de Coimbra, Rosa Lobato de Faria, declamação, e Herman José). Sozinho fui, como quase sempre, feita uma ou outra excepção, ia aos recitais de Amália. Encontrei Amália no umbral do meu entendimento, a minha idade nunca esteve em acordo com as circunstâncias, com o tempo; nem com a arte em que me encontrava. E, com Amália, essa realidade adquiriu muito cedo, ao juízo dos outros, uma triste feição exótica. Todavia, eu alcançava a tristeza da triste feição, mas não compreendia o sofrimento do exotismo. Era-me indiferente, uma vez que dobrava o cabo do exotismo na recompensa da beleza do sofrimento e da tristeza. É bela, a tristeza, mas é necessário que se saiba tal coisa.

Cheguei cedo a Lisboa e entrei numa das livrarias que ao tempo mais frequentava e hoje já não existe, a Livraria Arco-Íris, no centro comercial do mesmo nome á avenida Júlio Dinis, frente ao Campo Pequeno. Apesar de ter sido fechada ao trânsito e sobejasse de duas ou três esplanadas e de meia dúzia de árvores domesticadas, sempre achei aquela rua triste e não encontro porquê. Talvez pelas ruínas de um prédio de pobre art nouveau portuguesa que lá resistiu. Recordo muito bem essa noite urbana pois nada havia nela de excepcional e a memória estava desprevenida de toda a fixação. A minha solidão aceitava no seu denso vazio a solidão nocturna; e ao mesmo tempo, em qualquer revolta profunda e impronunciável, rejeitava-a na frieza metálica e seca, estéril, do ruído do trânsito, do traço das luzes dos faróis dos automóveis e dos autocarros que se desfaziam de imediato na ilusão ocular, dos passeios percorridos por quase espectros apressados, sombras, precipícios alheios. Devo ter jantado em Lisboa nessa noite, creio que sim, para me achar ali. Havia um restaurante manchado de decadência precoce no piso abaixo do nível da rua, uma coisa angustiada e escura com laivos de glória perdida. Decidi fazer tempo na livraria até à hora do recital. Aprecio livrarias onde paire um silêncio suficiente, são lugares onde gosto de pensar e de encontrar, palavras em mim ou livros nas estantes.

E encontrei este livro de lombada tão breve: A mão ao assinar este papel, de Dylan Thomas (1914-1953), poeta de vida trágica que eu então não conhecia. O pequeno livro, com cinquenta páginas onde vivem doze poemas na sua linguagem original e na sua tradução portuguesa, exerceu sobre a minha sensibilidade um fascínio imediato.

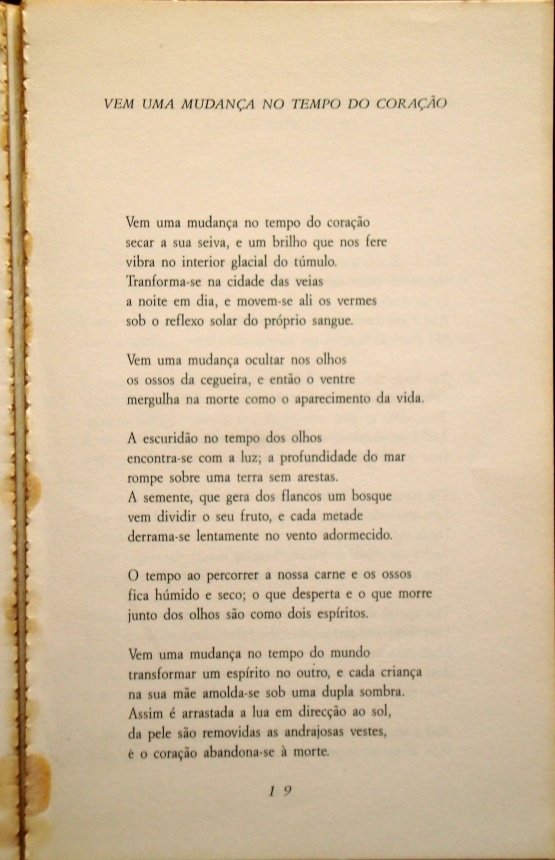

«Vem uma mudança no tempo do coração

secar a sua seiva, e um brilho que nos fere

vibra no interior glacial do túmulo»

ou

«A força que impele através do verde rastilho a flor

impele os meus verdes anos; a que aniquila as raízes das árvores

é o que me destrói.

E não tenho voz para dizer à rosa que se inclina

como a minha juventude se curva sob a febre do mesmo inverno.»

ou, ainda,

«O sangue esgota-se, estremecendo com a fuga

do sangue químico, consciente de como a agitação chega.

Junto à orla do mar, escuta as negras vogais dos pássaros.»

Este livro salvou a minha solidão dessa noite, a mim, que nessa altura padecia da ilusão de ser salvo, até ao início do recital de Amália.''

Fonte da Publicação: ver aqui.

RETRATO DE AMÁLIA

És filha de Camões filha de Inês

assassinada voz de portuguesa

cantando a nossa imensa pequenez

com laranjas e gomos de tristeza.

É no claro Mondego dos teus olhos

que se debruça o mal da nossa mágoa.

Ao Tejo dos teus gestos que se acolhe

o nosso coração a pulsar água.

Falando desatada de saudade

choras um povo cantas a balada

mais bonita que soa na cidade

de Lisboa por ti apaixonada.

Fonte da Publicação: https://amaliarodriguescentenario.wordpress.com/tag/augusto-cabrita/

«L’Océan des rêves. “Les Iles enchantées” sont peut-être un rêve de marin. Le film en tout cas baigne dans une image merveilleuse comme un songe perdu qui puise sa substance dans la mémoire aristocratique des premiers éléments. «L’inconscient maritime est un inconscient parlé, un inconscient qui se disperse dans les récits d’aventures, un inconscient qui ne dort pas. Il perd donc tout de suite ses forces oniriques. Il est moins profond que cet inconscient qui songe autour d’expériences communes et qui continue dans les rêves de la nuit des interminables rêveries du jour. La mythologie de la mer touche rarement aux origines de la fabulation.” Voilà certainement exprimée une limite inférieure de la réflexion bachelardienne sur l’imagination de la matière. On sait que Gaston Bachelard est profondément ce que Melville eût appelé un terrien. Bachelard pense toujours aux poètes de la terre, à l’eau de la terre, à l’eau douce qu’il nomme “la véritable eau mythique”. Rêver de la mer est pour lui un scandale impardonnable car le sel est une perversion: “Le sel entrave une rêverie, la rêverie de la douceur, une des rêveries les plus matérielles et les plus naturelles qui soient.” “La rêverie gardera toujours un privilège à l’eau douce, à l’eau qui désaltère.” Il oubliait Melville […]. C’est que l’œuvre de Melville offre un démenti exact à la critique de l’eau salée: à la fois onirique, mythique et fabuleuse, elle montre bien que Melville est un rêveur de la mer, ce que Vilardebo, en y ajoutant son propre rêve, a bien senti et traduit, contre Bachelard, dans son premier long métrage.

La rêverie de Vilardebo est triple: c’est d’abord un rêve sur Melville, ensuite sur la mer, enfin sur la terre ambiguë de l’ile. Son film est résolument et courageusement en dehors, il surgit d’une poèsie diurne au-delà de laquelle le silence, l’unique silence des objets forme un point d’orgue vers l’horizon où les éléments se fondent dans le gris absolu de l’interrogation. “Les Iles enchantées” sont un rêve sur Melville: au lieu de prendre un roman et de l’adapter, Vilardebo rencontre un auteur, il adopte Melville, quitte à transformer ses histoires, c’est-à-dire à les penser à travers la forme, à en changer la forme, ici par le cinéma. La poèsie cosmique de Melville est portée à l’image et par l’image qui reflète une sensation, une série sensible. Vilardebo arrive à créer une sorte d’irréalité belle et menaçante pourtant parce qu’il ne cherche pas à créer l’illusion de la réalité mais la réalité de l’illusion. […]

C’est un film en outre où le space prend sa véritable dimension d’inquiétude: le paysage est un pays sans cesse nouveau sur lequel l’œil revient comme la mer sur le rivage. Le poème prend son sens quand l’histoire n’est plus qu’un infini incompréhensible, voire inutile: on se trouve alors devant le poème primitif, anhistorique. […]

Dès le début du film on sait qu’un drame ou une tragédie vont éclater. C’est sur le rivage qu’ont lieu, tour à tour, le suicide du marin, le duel d’honneur, le débarquement d’Hunila (Hunila ches Melville), l’abandon des chiens qui peupleront les nuits insulaires de leurs aboiements dérisoires. Autant de drames qui privilégient le rivage, et le bateau aimmobilisé par l’absence de vent semble se mesurer à cette ligne impondérable où l’eau fait place à la terre. Quand les marins, quand Melville est quand Vilardebo se sont longtemps perdus dans la fascination des iles enchantées, alors le mystère mérite de prendre la forme vivante d’une femme muette sous les traits d’Amalia Rodriguez. Hunila réunit en elle toute l’inquiétude de l’archipel, de ces iles nommées assurément par dérision “enchantées”. Elle est la tragédie et la fabulation à la fois, et apparait comme l’incarnation de toutes les attentes : Hunila est la première femme, la femme essentielle qui est à la mesure de l’océan et qui peut lui répondre. La caméra jusqu’ici descriptive, décrivait des arcs de cercle, elle peut maiontenant venir se fixer sur le visage de cette femme unique. A cette admirable création de Melville, Vilardebo a très habilement ajouté un ange sous l’apparence de Pierre Clementi. Cet ange est une tentation: il apparait entouré de lumière dans la blancheur de son innocence, comme un rêve de plus. Il est venu de l’eau mais il semble tombé du ciel quand on le voit pour la première fois sur les rochers de la terre. […]

Dès le début du film on sait qu’un drame ou une tragédie vont éclater. C’est sur le rivage qu’ont lieu, tour à tour, le suicide du marin, le duel d’honneur, le débarquement d’Hunila (Hunila ches Melville), l’abandon des chiens qui peupleront les nuits insulaires de leurs aboiements dérisoires. Autant de drames qui privilégient le rivage, et le bateau aimmobilisé par l’absence de vent semble se mesurer à cette ligne impondérable où l’eau fait place à la terre. Quand les marins, quand Melville est quand Vilardebo se sont longtemps perdus dans la fascination des iles enchantées, alors le mystère mérite de prendre la forme vivante d’une femme muette sous les traits d’Amalia Rodriguez. Hunila réunit en elle toute l’inquiétude de l’archipel, de ces iles nommées assurément par dérision “enchantées”. Elle est la tragédie et la fabulation à la fois, et apparait comme l’incarnation de toutes les attentes : Hunila est la première femme, la femme essentielle qui est à la mesure de l’océan et qui peut lui répondre. La caméra jusqu’ici descriptive, décrivait des arcs de cercle, elle peut maiontenant venir se fixer sur le visage de cette femme unique. A cette admirable création de Melville, Vilardebo a très habilement ajouté un ange sous l’apparence de Pierre Clementi. Cet ange est une tentation: il apparait entouré de lumière dans la blancheur de son innocence, comme un rêve de plus. Il est venu de l’eau mais il semble tombé du ciel quand on le voit pour la première fois sur les rochers de la terre. […]

Ce film révèle un cinèaste chez qui l’artisan rivalise avec le poéte. […]»

Paul-Louis Martin, «L’océan des rêves», Cahiers du Cinéma, Paris, numéro 180, Juillet 1966, pp. 71-72. ''

terça-feira, 2 de março de 2021

Debaixo do entulho III

A casa desmoronou-se sobre mim

Nós amparámos a casa

Eu e o cão abandonado.

Não me perguntem como o conseguimos

Não me lembro.

Perguntem ao cão.

Inge Müller

Esta relação paradisíaca terá, porém, um fim e, recolhida por um veleiro português, em 1830, Hunila conta a sua história...

[Fonte: José de Matos-Cruz, O Cais do Olhar, 1999, p.129]